日本時間の11月8日午前、バイデン陣営は米国大統領選挙に勝利したことを宣言しました。

トランプ陣営が法廷での闘争に持ち込む可能性が高く、再び米国の政治が混乱するリスクはあります

しかし、ひとまず大統領選挙のゴタゴタは収束するでしょう。

よって、今週の米株は株高トレンドを意識する一週間になるとジェイは予想しています。

米株が株高トレンドを維持するのは良いけど...

どんな銘柄を狙っていけばよいのか?

こんな悩みをかかえている読者の方は多いと思います。

そこで今回の記事では、この悩みについてジェイなりの答えをお話します。

今日の結論

米大統領選挙のゴタゴタがひとまず収束し、今週の米株は株高トレンドを維持するだろう。米金利の低空飛行状態とコロナリスクを考えるならば、注目はハイテク株である。なかでも『クラウドサービス』の銘柄に注目したい。

この記事の対象となる人

・米株の投資に興味がある人

・どの銘柄の選択で迷っている人

注目はクラウドサービスの銘柄

結論から言います。

ハイテク株の買い

がベターだと、ジェイは考えています。

ハイテク株の中でも特に注目したいのが...

『クラウドサービス』の銘柄

だとジェイは考えています。

クラウド関連銘柄を推す2つの理由

なぜハイテク株の中でも『クラウドサービス』の銘柄に注目するのか?

その理由は2つあります。

一つ目の理由は...

米金利の低空飛行状態

が今後も続くことです。

米金利の動向は、ハイテク企業にとってとても重要なことです。

なぜか?

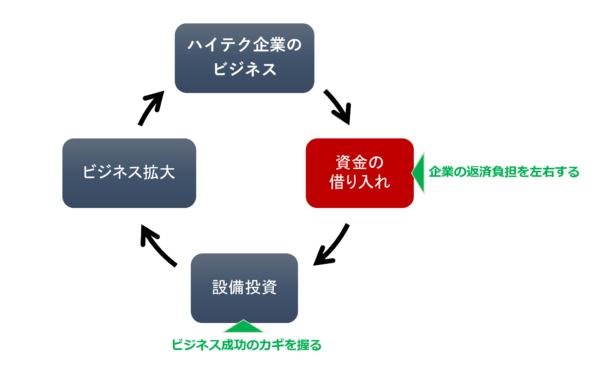

以下の図で簡単にお話します。

ハイテク企業のビジネスサイクル

ハイテク企業のビジネスは『設備投資の規模』で成否が決まります。

設備投資にはお金がかかります。

そのお金は、金融機関から借り入れをします。

お金を借りるときには必ず『利子』が付きます。

当然、借りたお金と『利子』は、ハイテク企業が返済しなければなりません。

金利分の負担である『利子』の返済額は、米金利の動向によって決まります。

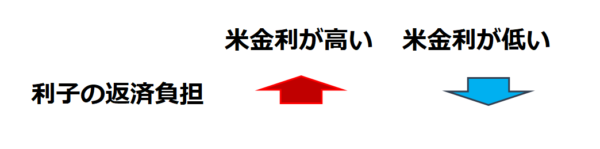

米金利と利子の返済負担の関係

アメリカの中央銀行にあたるFRB(連邦準備制度理事会)は、『超』が就くほどの金融緩和政策を今後も続けるスタンスを表明しています。

金融緩和政策は米金利の上昇を抑える要因となります。

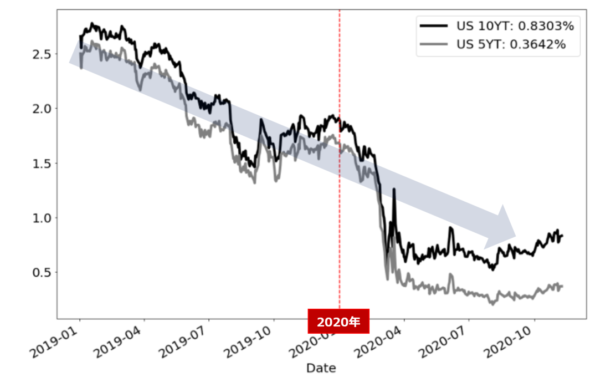

この点を米金利のチャートで確認しましょう。

米金利のチャート

2019年以降、パウエルFRBは連続して利下げを行いました。

そして2020年にはコロナショックに対応するために金利をゼロ%まで引き下げ、大規模な資産の買い入れも実施しています。

その結果、上のチャートが示すとおり金利は低下の一途をだどっていることがわかります。

2019年からの利下げとパウエルFRBが超金融緩和政策の長期化を目指していることを考えるならば、米金利は現在の低空飛行状態を維持する可能性が高いでしょう。

この状況は...

ハイテク企業の利子の返済負担が軽くなる

ことを意味しています。

返済負担が軽くなることがわかっているならば、米国のハイテク企業は設備投資をどんどんと行っていくでしょう。つまり...

つまり、これからもハイテク企業のビジネスは...

ハイテク企業のビジネスは低金利の時代にどんどんと拡大していく

ことが予想されます。

クラウド関連銘柄を推す二つ目の理由は...

新型コロナ感染の再拡大

にあります。

北半球ではこれから本格的な冬を迎えます。

それに伴い新型コロナウイルスの感染リスクが意識されるでしょう。

事実、米国や欧州では再び感染者の数が拡大しています。

しかし、現在の株高のトレンドと米ドル安のトレンドを考えると...

コロナネタによる米株の急落はすでに終わっている

とジェイは考えています。

その一方で...

コロナネタによるハイテク株の上昇は続く

とジェイは考えています。

なぜか?

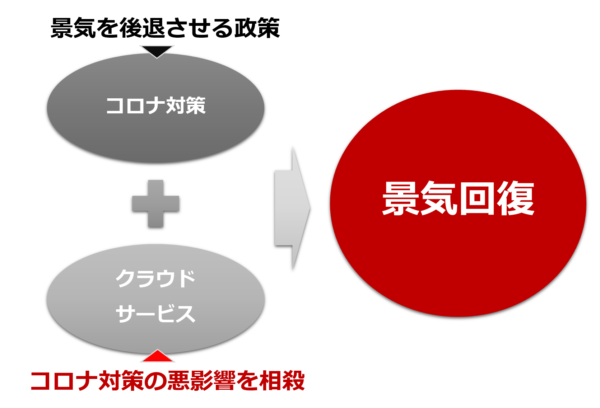

その理由を以下の図にまとめました。

次のアメリカ大統領が誰になろうが、最優先でやるべきことは『景気の回復』です。

しかし、これがとてもムズカシイことなんです。

なぜなら、人と人が接触することをできるだけ避ける『コロナ対策』を取る必要があるからです。

人と人の接触を避けるということは、人の移動を制限するということです。

経済の活動は人の移動で成り立っています。

それを制限する『コロナ対策』は、どうしても『景気を後退させる政策』となってしまいます。

そこで登場するのが『クラウドサービス』です。

クラウドサービスについて簡単にいうと...

インターネットのネットワークを経由して、色々な テクノロジーのリソースをオンデマンドで利用することができるサービスの総称

です。

コロナショック以降...

・オンラインショッピング

・オンラインでのお金のやり取り

・オンラインでの飲み会

・家での仕事(リモートワーク)

といったあらゆる場面で、今やクラウドのサービスが使われています。

そう、クラウドサービスはものすごい勢いで私たちの生活に浸透しているのです。

ものすごい勢いで浸透しているということは、それだけ需要が急速に拡大しているということです。

新型コロナウイルスの感染拡大に対して再び危機感が高まっている状況を考えるならば、これから冬にかけてクラウドサービスを利用するトレンドはどんどんと加速していくでしょう。

そして、米国の人々やクラウドサービスを提供している企業サービスを私たちが使うことで、コロナ対策の悪影響を相殺しながら米国の景気は回復していくでしょう。

クラウドサービスの注目銘柄

米国には数多くのクラウドサービスを提供している企業があります。

なので、すべての企業をカバーすることは現実的ではありません。

しかし、クラウドサービス関連の銘柄をピックアップするコツがあります。

それは...

人々の生活になくてはならないサービスとは何か?を考える

ことです。

Eコマース銘柄に注目

まず人々が生活するためには、食料や日用品は必ず必要となります。

そうなると、オンラインであらゆるモノを買えるサービスを提供している企業の株は今後も伸びるでしょう。

いわゆる『Eコマース銘柄』です。

ジェイが注目しているEコマースの銘柄は以下です。

・アマゾン(AMZN)

・ショッピファイ(SHOP)

・エッツィ(ETSY)

・ウォルマート(WMT)

アマゾン(AMZN)

アマゾン(AMZN)は言わずと知れた世界最大のEコマースサービスを提供しています。詳細についての説明は不要ですね。

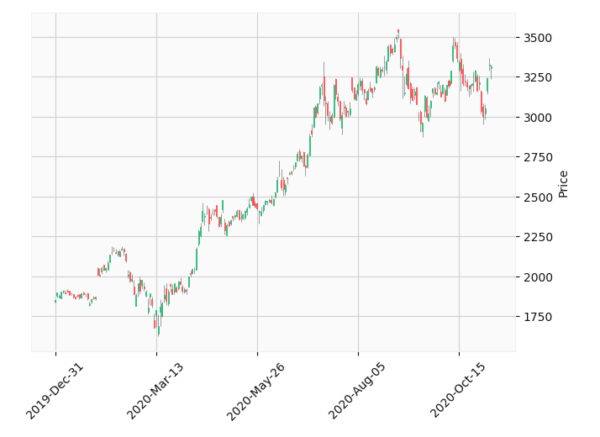

アマゾン(AMZN)のチャート

今年の後半以降、3,000ポイント前後で株価がサポートされていることがわかります。

3,500ポイントの水準を完全に突破する場合、新たな上昇トレンドのシグナルとなる可能性があります。

ショッピファイ(SHOP)

ショッピファイ(SHOP)は『脱アマゾン銘柄』として、ここ最近注目されています。

ショッピファイ(SHOP)は、自社(Eコマースの出展会社)の独自ドメインで自由にオンラインショップのサイトを開設できるできるサービスを提供しています。

自社でオリジナルのサイトが作れて自由にビジネスができるというメリットから、現在は世界175か国で利用され、ショップの数は全世界で100万サイト以上とも言われています。

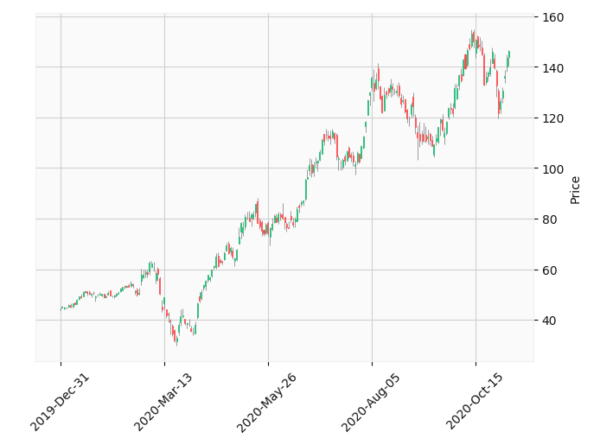

ショッピファイ(SHOP)のチャート

直近のショッピファイ(SHOP)の株価を確認すると、900ドル前後がサポートポイントとして意識されています。

目先は1,100ドルの攻防が焦点になりそうです。

この水準を完全に上に抜ける展開となれば、新たな株高の局面へシフトするシグナルとなり得ます。

エッツィ(ETSY)

エッツィ(ETSY)も、C to C(Consumer to Consumer、消費者が消費者に対してモノやサービスを販売するサービス)がメインのEコマース専用のプラットホームを提供しています。

エッツィ(ETSY)の最大の特徴は、オーダーメイドやハンドメイドの品ばかりを扱っていることです。

また、ヴィンテージの品も取り扱っており、多くのヴィンテージファンからも支持されてます。

事業も好調で、2016年の第2四半期から今年の9月まで、純利益ベースで黒字を確保し続けています。

エッツィ(ETSY)のチャート

ウォルマート(WMT)

ウォルマート(WMT)は店舗販売のイメージが強いですが、実は近年、Eコマースにも力を入れています。

そのかいあってか8月の第2四半期決算発表では、米国内のEコマースの売上が『97%増加』し、9月2日に同社の株価は一時151ドル台を付ける局面がありました。

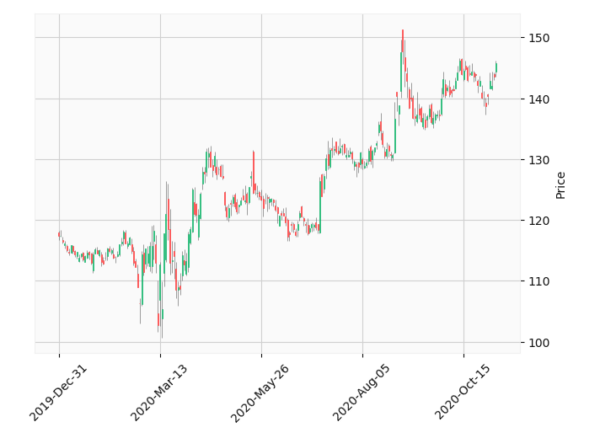

ウォルマート(WMT)のチャート

現在、ウォルマート(WMT)の株価は135ドルの水準がサポートポイントとして意識されています。

150ドルの突破と、150ドル台の水準を維持できるかどうか?これらが次の焦点とジェイは考えています。

ウォルマート(WMT)の株価が150ドル前後でしっかりとした値動きとなれば、サポートポイントの水準が『135ドル⇒150ドル前後』へ切り上がる可能性が高まるでしょう。

Eコマース以外にも注目銘柄はまだまだあります。

次回もジェイが買いリストにピックアップしている『クラウドサービス関連の銘柄』についてお話します。

今回のまとめ

・次の米国大統領が誰になろうが、まっさきにやるべきことは『景気の回復』である。

・景気を回復させるためには、大規模な財政政策と金融緩和政策を続けることが必要となる。

後者の金融緩和政策は米金利の上昇圧力を抑える効果がある。

・米金利の上昇が抑制される状況が続くことは、ハイテク企業のビジネスにとってポジティブな要因となる。

・これから冬にかけて新型コロナウイルスの感染リスクが意識されることを考えるならば、ハイテク株の中でも『クラウドサービス』を提供している企業の株価が上昇する可能性がある。

ジェイの米国株投資ブログ(以下当サイト)に掲載されている記事は、投資の助言を目的としたものではありません。当サイトに掲載されたコンテンツの正確性については、可能な限り注意を払っています。しかし、意図せず誤情報が紛れ込む可能性や情報そのものが古くなっている可能性があり、その正確性を完全に保証するものではありません。当サイトのコンテンツを参考に投資を行い、その後発生したいかなる結果についても、当サイト並びにブログ運営者は一切責任を負いません。すべての投資行動は『自己責任の原則』のもとで行ってください。